学生服業界のトップメーカー(シェアNo.1)の菅公学生服株式会社(以下、カンコー)が、今、大きな進化を遂げようとしています。ものづくりだけではなく、ひとづくりにまで事業領域を拡張。その進化を遂げるために、従業員、業界関係者も含めたステークホルダーが一丸となって、企業を新しいフェーズに進化させていく挑戦です。

この挑戦を社内や現場にどう理解をしてもらって、どう自分ごと化をしてもらうのか。学校関係者、学生、保護者などに、どう認知・理解をしてもらってブランド浸透をしていくのか。そしてそのビジョンを実現するための企業経営や事業・商品・サービスをどう創り上げていくのか。それら課題を解決し、社会での新たなブランドポジションを築いていくための「カンコー未来プロジェクト」を発足しました。

( 2017.09 – 2023.03 現在 )

目次

ー プロジェクト概要 ー

・Project 2018 コーポレートブランド変革

・Project 2019 事業・商品・技術ブランド変革

・Project 2020 研究所ブランド変革

・Project 2021 研究所のソーシャルシフト

・Project 2022 オープンイノベーションシフト

ー プロジェクト詳細内容 ー

・Project 2018 のご紹介

ー プロジェクト概要 ー

Project 2018

コーポレートブランド変革

A. 企業戦略設計、変革フロー設計、中長期プロジェクト設計

B. ブランドコンセプト開発、タグライン開発、キービジュアル開発、コアエレメント・デザインシステム開発、各種クリエイティブ開発、各種コミュニケーション施策

C. 事業開発・事業共創支援、マーケティング支援

関連サイト:

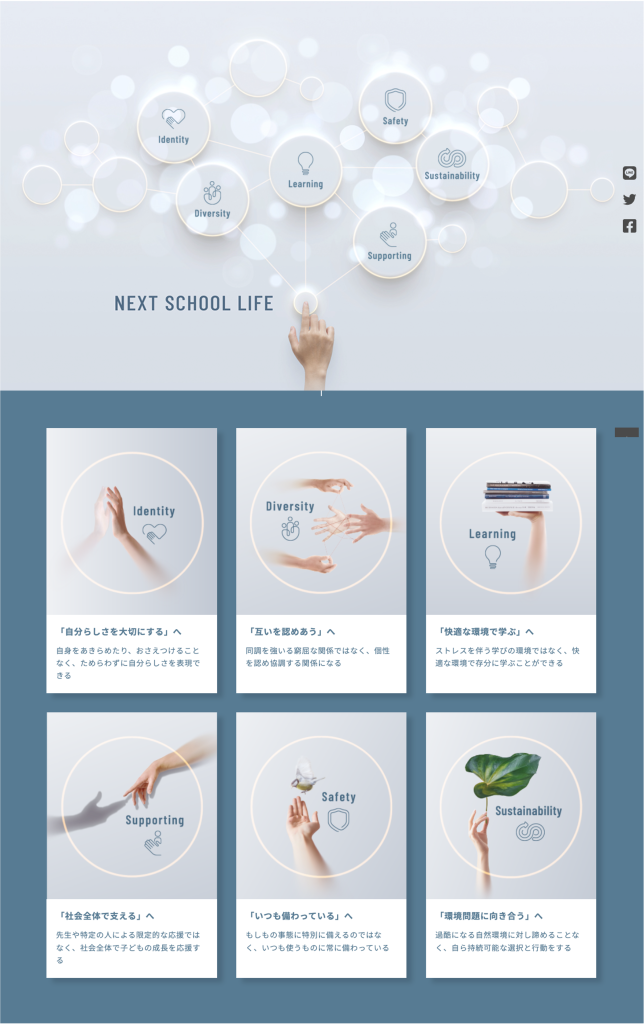

・カンコーが目指す未来|エールサイト

Project 2019

事業・商品・技術ブランド変革

A. 事業ブランド戦略、ブランド体系整理(事業・商品・技術ブランド)、各種クリエイティブ制作、コミュニケーション施策

B. マーケティング支援、カンコー委員会活動支援

Project 2020

研究所ブランド変革

A. 研究所のブランド戦略、ブランドコンセプト開発、ロゴ開発、各種クリエイティブ開発

B. 新規事業・新商品企画支援

関連サイト:

・カンコー学生工学研究所 / サイト

Project 2021

研究開発のソーシャルシフト

A. ソーシャルシフトのための研究開発戦略

B. 新規事業・新商品開発支援、異業種連携・共創支援

C. キービジュアル開発、各種クリエイティブ制作

関連サイト:

・カンコー学生工学研究所 / 研究所について

Project 2022

オープンイノベーションシフト

A. 事業共創・オープンイノベーションのための戦略立案

B. 新規事業・新商品開発支援、異業種連携・共創支援

C. NEXT SCHOOL JOURNEY企画、記事・動画制作

関連サイト:

・カンコー学生工学研究所 / NEXT SXHOOL JOURNEY

・vol.1 学生の「罪悪感」にどう向き合う?サステナビリティと学校生活の”未来”

・vol.2 “自分らしさ”を活かすには?感覚過敏の加藤路瑛さんと考えました

・vol.3 運動が苦手でも取り残されない 体育を変えるARスポーツの可能性

・vol.4 愛着や誇りは醸成されていくもの レナクナッタと考える伝統文化と制服

・vol.5 100点じゃなくていいから100%を サステナブルな服作りの極意

to be continued…

ー プロジェクト詳細内容 ー

KANKO Project 2018 詳細内容

Step 1. BACKGROUND

Step 2. IDEA

Step 3. PROCESS

Step 4. RESULT

Step 1. BACKGROUND

時代変化に対応した企業ブランドとしての新たな挑戦

創業165年、カンコーブランド誕生90周年を迎える菅公学生服株式会社。これまで全国の学校に制服・体育着を提供し、納入実績1万校以上を誇るトップシェアメーカーとして事業を営んできました。しかし少子化による生徒数の減少や顧客ニーズの多様化により、今、学生服のマーケット環境自体が変わろうとしています。

また、企業として学校から求められることにも変化が生じています。今の学生が大人になって仕事に就くとき、その仕事の半分は、今はまだ存在していない職業だと言われています。そのため、これから学生は「知識・技能」だけではなく、社会変化の中で強く生きていく力としての「思考力・判断力・表現力」や「主体性・多様性・協働性」などの非認知能力が大切になると言われています。

これらの背景から、カンコーは従来の「ものづくり企業」に留まるのではなく、学生のスクールライフ全体を応援する「ひとづくり企業」へと進化を遂げていくことが急務となっていました。

自分たちは未来の子どもたちのために何ができるのか、子どもたちにとって本当に必要なことは何なのか、メーカーという枠を超えて子どもたちの未来に愚直に向き合うカンコーのひたむきな姿勢に大きく共感をし、企業戦略・事業戦略・ブランド戦略から事業開発・クリエイティブ制作・コミュニケーション施策まで一気通貫で支援する、企業ブランド変革パートナーとしてプロジェクトをスタートしました。

Step 2. IDEA

新たなブランドポジションを確立するための中長期視点のアプローチ

まずプロジェクトの全体設計をする上で課題となったのは、目的やステークホルダーが多岐にわたっていることでした。新たなビジョンに向けた事業やブランドの進化を加速させていくためには、まず社内の従業員である全国の営業担当や工場で働く人たちなどの共感を得て、全ての従業員と共に挑戦を進めていくことが必須になります。

また学校関係者、学生、保護者などのステークホルダーに対しても、これからの挑戦に対する認知、理解、浸透が必要となります。実際の企業活動や事業実態と新たなブランドポジションをどう上手く連動してアップデートさせていくのか、そして売上や利益に対してどう貢献していくのかなども重要となってきます。

これらを踏まえて企業ブランド変革のプロジェクト設計を考えたとき、重要なのは刹那的に消化される賑やかしや一過性のアプローチではない。携わる人たちが1つ1つのアプローチを深く理解・咀嚼し、中長期で戦略的に新たなカンコーブランドが一歩一歩築き上げられていく。そのような地に足のついたブランド変革を実現していくために、初年度2018年は「広く」情報などを発信するのではなく、まずはブランドのコアをつくり、社内や学校関係者などの近いステークホルダーにカンコーのこれからの挑戦を「強く」示すための期間としました。

Step 3. PROCESS

企業の実態を正確に捉えてコミュニケーション戦略を設計

カンコーが変わっていくことを理解・実感してもらうためにまず必要なのが、社内外全員の共通認識となるビジョンとコンセプト。それを明文化するために、まずカンコーを深く理解するところからスタートしました。岡山の本社や工場を訪問し、社長を含めた全経営層とそれ以外の他様々な立場の方との面談を行い、それぞれが考えるカンコーの今の現状とこれからの想いをヒアリング。その後もテレビ会議や電話などを通じて幾度となく議論を重ね、企業の特徴や想いが徐々に整理されていきました。

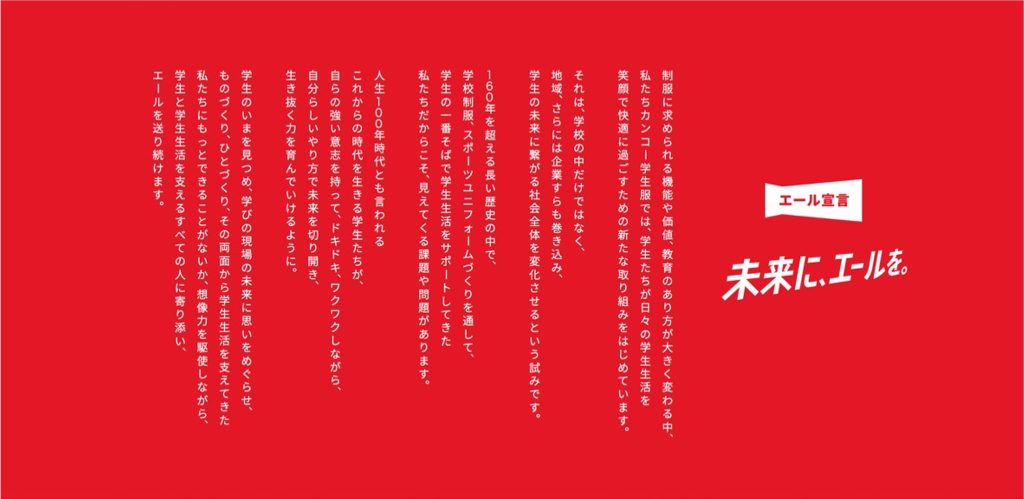

カンコーは自分たちが前に出ていくのではなく、未来を担う学生たちを全力で応援・サポートする企業でありたい。そして、自分たちの企業活動のすべてが学生に対するエール活動でありたいという想いを「未来に、エールを。」のブランドコンセプトとして明文化。またスローガン自体をサインとして機能させるべく、タイポデザインを施しロゴ化をしました。

次はブランドコンセプトを具体的なビジュアルに昇華・展開していくステップ。歴史ある実直な学生服メーカーというブランドイメージから、学生たちの明るい未来を支える企業というブランドイメージに一新していく際、大きな課題が2点生じました。

1つ目は「未来に、エールを。」のコンセプトをどうビジュアル化すれば良いのか。実際の学生生活は、学び、青春、夢、希望、恋、悩みなどの様々な側面を持っている中で、その学生生活の多様性をキービジュアルでどう魅力的に表現をすれば良いのかの試行錯誤を繰り返しました。そして最終的に導き出した形がメインKVとサブKVの5つのキービジュアルシステムを採用することでした。カンコーは学生生活のすべての瞬間を応援したいという想いを込めて、キャッチコピーと共に学生生活の5つのリアルな瞬間を切り取りって、キービジュアルを開発しました。

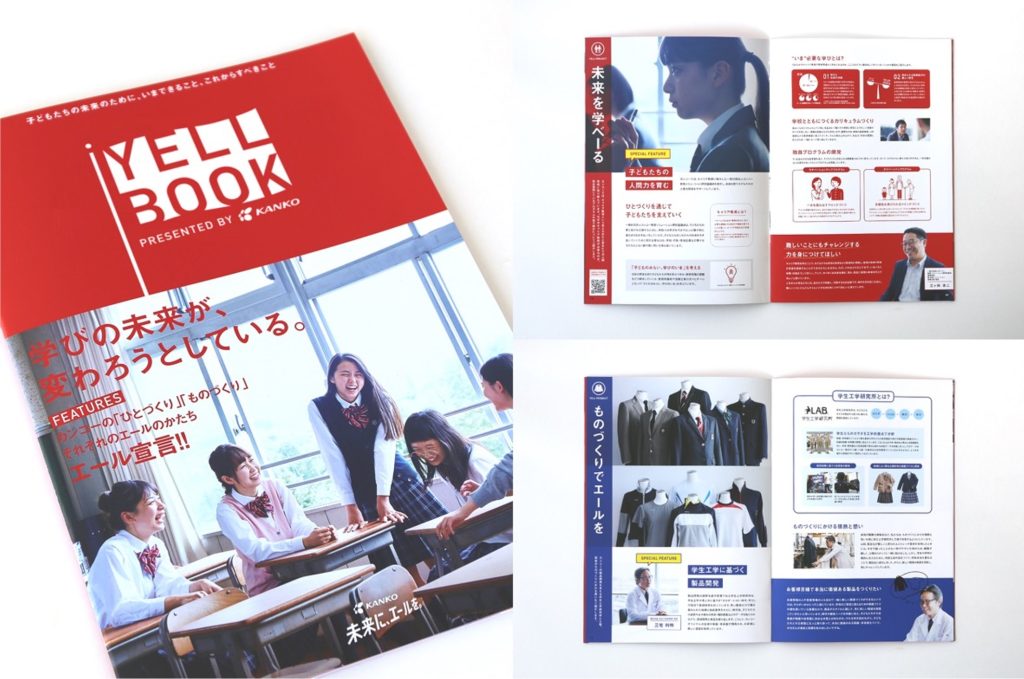

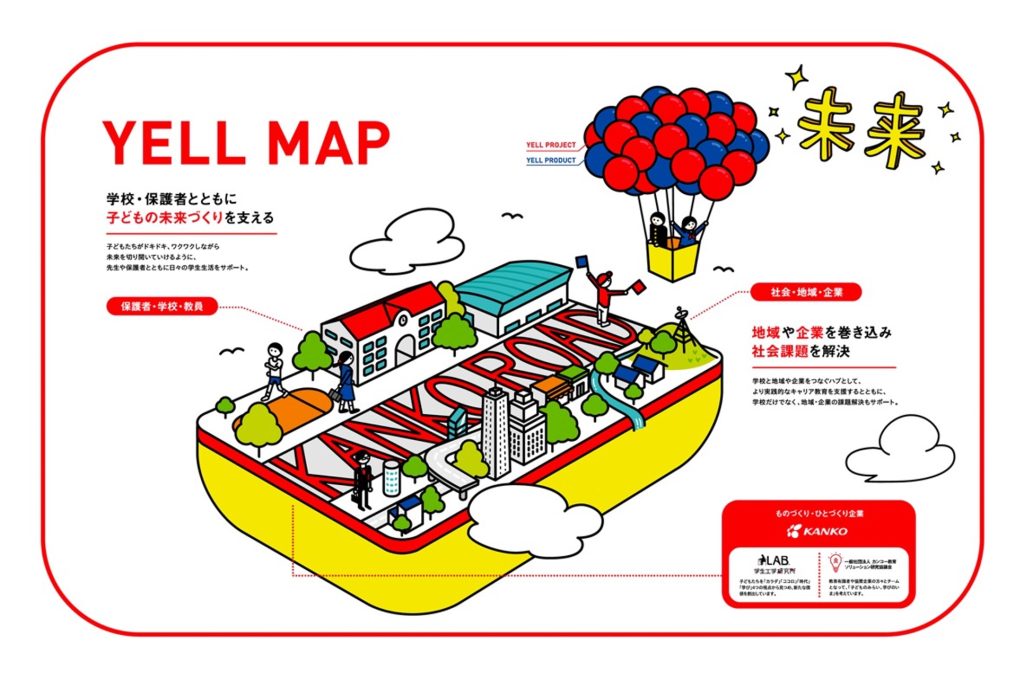

2つ目の課題は、ものづくりとひとづくりの2つの側面をどう整理をしていくのか。プロジェクトスタート当初は、ものづくり企業からひとづくり企業にシフトしていくことを考えていましたが、これまで培ってきたものづくりの実態や実績はなくなるわけではなく、ものづくりはカンコーの大きな武器・財産の1つとしてこれからも引き続いでいきます。

そこで、カンコーはものづくりから生まれる「エールプロダクト」、ひとづくりのための「エールプロジェクト」の両方の営みことによって学生生活全体を応援していくという整理をし、それらを伝えていくためのコミュニケーション戦略設計を行い、コアツールとしてのプロジェクトアイコン、ブランドサイト、ブランドブック、企業活動を図説したブランドマップなどを開発。それらは展示会のエントランスデザインとしても展開しました。

Step 4. RESULT

社内や業界内での認識が変わりつつあるカンコーブランド

新たな企業ブランドのスローガンやメッセージは、カンコーの新年度である2018年8月1日の社長訓話で全国に共有され、ブランドサイト、ブランドブックなどは10月末からの全国展示会を通じて業界関係者に披露・展開されました。

その後、社内の各部署や全国の営業拠点から、ロゴ、メッセージ、ビジュアルなどの使用や展開に関して多くの問い合わせがあり、組織としての能動的なブランドシフトの基盤ができつつあります。また学校関係者からの評価も非常に好評を得ており、担当者からも「全社員が一丸となって未来に向かう環境をつくることができた」とのお声もいただきました。

さらに、入学・卒業シーズンには新たなブランドコミュニケーションにも挑戦をしました。、この時期はこれまで「入学おめでとう!(だから制服買ってね)」というコミュニケーションがメインでしたが、改めてエールカンパニーとしての自分たちのポジションを見直し、子供たちが未来に羽ばたく「卒業おめでとう!」の視点と「これまで3年間制服を着てくれてありがとう!」の感謝の気持ちをメインとしたコミュニケーションを進めました。

「卒業式に涙をするのは、学生生活の中で色々と悩み、楽しみ、青春し、家族や友達にも助けられ、充実した学生生活をすごしてきた証拠であり、その涙の先にまた次の希望と喜びに満ちた日々と未来が待っている。」その企業としての姿勢とメッセージも非常に社内外に好評で、社員の皆さまの誇りにつなげることができました。

コーポレートブランド変革の第一歩として順調にプロジェクトが進行した2018年度。2023年の創業170周年に向けた企業変革パートナーとして、引き続き未来プロジェクトを支援していきます。

関連サイト:

・カンコーが目指す未来|エールサイト

・思い出エールキャンペーンサイト

PROJECT MEMBER 2018

● Shinji OHATA:プロジェクト全体プロデュース、企業ブランド戦略策定、変革フロー設計、事業開発・マーケティング支援、プロジェクトマネジメント

● Hiroyuki NAKATA:クリエイティブディレクション、ブランドコンセプト策定、タグライン開発、各種コピーライティング、キャンペーン企画

● Asami MIYAZAKI:アートディレクション、KV開発、各種ビジュアル開発

● Ryosuke ABE:コピーライティング、ブランドブック制作

● Yuki KOGA:ウェブデザイン、ブランドサイト開発、コンセプトイラスト開発

● Tomomi OGAWA:ウェブディレクション、ブランドサイト開発、コーディング

● 社外メンバー:Takeshi SHINTO( フォトグラファー )、Arata KATO( フォトグラファー )、Masaru KATAOKA( レタッチャー )、Yuko TAKASHIRO( ヘアメイク )

● モデル:Sana ISHII、Mai、Hikaru URANISHI、Yumeko AOYAGI、Koharu WATANABE、Kaito NAKAJIMA、Atsushi MOTOKI、Tetsushi WATANABE

● サポートスタッフ:Kentaro KOIZUMI、Kayo UEDA